Mostrando artículos por etiqueta: viajar

Recetario navideño 2025

Si volviera a nacer, creo que viajar, y sobre todo cerca de las montañas, sería algo que empezaría a hacer desde mucho antes. Para alcanzarme la vida a tanta belleza como existe.

En cierto modo, este recetario es un homenaje a lo vivido y aprendido este año por allá arriba.

Creo firmemente que el conocimiento debe ser compartido. Mas aún el culinario.

Ojalá lo disfrutes y te sirva de inspiración.

Puedes descargar el recetario haciendo click AQUÍ, o más abajo si lo prefieres

Glosario de comidas encontradas en el camino: Cáucaso y Kurdistán

Como ANEXO del relato Viaje a las montañas (y cocinas) del Cáucaso y Kurdistán dejo aquí una serie de platos encontrados a lo largo del camino.

Escribo esto para recordar la pasión que siento al sumergirme en otras culturas, perdiéndome entre mercados, sentándome a la mesa con personas que quisieron compartir conmigo aquello que forma parte de su realidad más cotidiana. Y siento que debo yo ahora compartir lo aprendido.

Puedes también consultar este RECETARIO que hice, en homenaje a muchos de los platos y aprendizajes que me llevé conmigo de vuelta, y al profundo amor que le tengo a la gastronomía de Oriente Medio y Próximo.

GLOSARIO DE COMIDAS GEORGIANAS QUE EN ALGÚN MOMENTO TUVE EL GUSTO DE PROBAR:

- Badrijani, rollitos de berenjena con una pasta de nueces, ajo y hierbas (cilantro, menta, eneldo, albahaca y fenogreco). Se sirve con granada por encima.

- Churchkhela. Mosto de uva, nueces, avellanas, harina y miel o azúcar. Su particular forma se debe a que los frutos secos van ensartados en un hilo resistente que se introduce varias veces en una olla con la harina, el azúcar y el mosto.

- Dolmas (del turco, relleno) o Tolmas (en Georgia) son rellenos vegetales generalmente a partir de una hoja de parra, propio de Turquía, los Balcanes, el sur del Cáucaso… Tienen su origen en la gastronomía otomana. Los dolmas rellenos de carne picada y especias se sirven calientes acompañados de una salsa huevo y limón. Los que están rellenos de arroz se sirven fríos junto con una salsa de yogur, limón y ajo.

- Imeruli. Masa redondeada de pan plano, rellena y gratinada con queso. Los más habituales en todas las mesas familiares a las que nos fuimos sentado.

- Khachapuri. Es un pan en forma de barca relleno de queso fresco o semi salado, gratinado y con un huevo en el centro

- Kharchoes una sopa de ternera con arroz y nueces a base de tklapi (puré espeso de ciruelas tkemali). Se sirve con ajo, cilantro y albahaca.

- Khinkalis. Masa de trigo y huevo rellena de carne o de queso salado muy especiados.

- Lobiani. Masa redondeada de pan plano, rellena de una pasta de alubia roja. El único Khachapuri que no lleva queso y que, a pesar de ello, es muy consumido por su alto valor proteico proveniente de los frijoles, así como su bajo coste.

- Lobio. Olla de barro con guiso de alubias rojas, tomate y cebolla, servida con pan plano.

- Matsun (en armenio), o Matsoni (en georgiano), es un tipo de yogur elaborado con leche fermentada elaborado en las cocinas de del Cáucaso.

- Queso Tenili es Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Es un queso mesjetiano (Los mesj o turcos mesjetios, son un subgrupo étnico de turcos que antes habitaban en la región de Mesjetia de Georgia), que se elabora en las regiones georgianas de Samtsje-Yavajeti y Kvemo Kartli. El queso se obtiene a partir de leche de oveja o de vaca

- Queso Sulguni, el más popular. Similar a los quesos italianos de pasta hilada como mozzarella o provolone. Entre los ingredientes preferidos usados en la cocina georgiana, por ejemplo para el Khachapuri

GLOSARIO DE COMIDAS TURCAS QUE TUVE OCASIÓN DE PROBAR:

La comida callejera en Turquía es muy común, y en Estambul los carritos de comida están por todas partes. Obviando el omnipresente Kebap, que a decir verdad, me gusta pero me cansa, es posible ir más allá y encontrar otras comidas que también merecen mucho la pena.

- Ayran. Es la bebida más popular de Turquía (también Irán). Consiste básicamente en yogur cremoso, agua, sal y menta. Se toma tanto en puestos callejeros para acompañar un kebab, como en un restaurante acompañando el resto de platos.

- Baklavas. Pueden encontrarse con diferentes nombres en la gastronomía turca, iraníy árabe, pero al final, hablamos de un dulce elaborado con masa filo, una pasta concentrada de pistacho o nuez fundamentalmente y un almíbar de miel.

- Berenjena asada con yogur, ajo y menta

- Borani-e esfenaj. Yogur y espinacas con ajo, menta y eneldo)

- Börek. Pertenece a una familia de pasteles hechos con pasta filo muy presente en la tradición culinaria de los países que formaron parte del Imperio otomano. Puede estar relleno de queso salado, carne picada e incluso espinacas (mi particular receta). En Bosnia es redondo y relleno de carne.

- Çilbir. Huevos escalfados bañados en una mezcla cremosa de yogur con ajo y mantequilla de pimentón, aromatizado con hierbas aromáticas frescas.

- Durum de caballa. Muy especiado, acompañado de vegetales. Preparado en el momento en parrillas improvisadas en un escenario de una belleza que conservas en la memoria para el resto de tu vida, el estuario a la entrada del estrecho del Bósforo. Espectacular.

- Haydari. Uno de los principales mezze de la cocina turca. Contiene labneh, una preparación a base de leche fermentada y concentrada obtenida del rayeb (similar al yogur) colado tradicionalmente en paños. Condimentado con ajo y menta. Se acompaña con pepino y se diferencia del tzatziki porque es más salado, ácido y espeso que éste.

- Helva. Dulce a base de tahini, azúcar o miel y clara de huevo, a la que se puede añadir también chocolate.

- Köpoğlu mancası. Pisto turco.

- Lumbar Dolmasi. Hojas de parra rellenas de arroz, carne, verduras y especias.

- Maíz hervido o asado con sal. Abundan en puestos callejeros.

- Mejillones fritos. Ídem

- Mercimek çorbasi. Sopa de lentejas rojas y tomate concentrado.

- Patlıcan Salatası. Crema de berenjena con tahini.

- Pilav, una mezcla de arroz o bulgur con verduras, añadiendo garbanzos, pollo o pescado.

- Simit. Es una rosca de pan bien cubierta de sésamo crujiente. Recién hecha es una barbaridad. Me confieso adicta. Se tienen referencias desde el siglo XVI. Simit, queso y té se considera el desayuno típico de los trabajadores más madrugadores.

Viaje a las montañas (y cocinas) del Cáucaso y Kurdistán

Laura Barrachina, en una entradilla de su programa El Ojo crítico, de Radio Nacional.

Como continuidad a algo que empecé a escribir hace un tiempo, recopilo aquí anotaciones que fui haciendo en un viaje al Cáucaso (Georgia) y Kurdistán (extremo oriental turco, en frontera con Armenia e Irán), aprovechando trayectos en furgoneta y trenes, madrugadas acurrucada en el saco y despierta por el viento que azotaba la tienda y amaneceres en altura en los que el silencio hipnótico me estimulaba a escribir. Ahora las reúno dándoles forma de relato.

Inicio mi viaje. Miro a la ventana y no consigo ubicarme en esta libertad que me ha sido otorgada por calendario. Nos pasamos la vida trabajando. Pero al final, las cosas que de verdad perduran y te llevarás, nada tienen que ver con eso. Reivindico un poco de tiempo para ser consciente de algo, por ejemplo, de lo inminente que está a punto de pasar.

Imagino la posibilidad de llamar a las puertas de la gente de esos pueblos para pedir cama y comida. Pienso que el dinero entregado así dignifica, si es que eso es posible, esta locura de viajes y gentrificación a la que hemos llegado.

El Cáucaso es una de las regiones más variadas del mundo en lo que respecta a su composición étnica. Cohabitan allí decenas de pueblos, algunos presentes desde hace miles de años, otros llegados desde hace algunos siglos, como los rusos. Se practican al menos siete religiones: judía, cristiana (ortodoxa), islámica (sunita, chiita), bahaísmo y budismo.

La cocina georgiana tiene influencia mediterránea, persa, otomana y mongola. Cuando leí esto, me explotó la cabeza. Pienso en los guisos de carne que probaré, las berenjenas en mil variantes, el cerdo marinado en jugo de granadas o las remolachas encurtidas, acompañados de ensaladas de tomate, pepino y nueces con ese aliño de ajo, nueces y cilantro.

Rumbo a la región de Svaneti

Después de negociar y esperar desde las 6 de la mañana, conseguimos por fin dirigirnos en una furgoneta hacia Mestia, ya a muy pocos kilómetros de la frontera con Rusia.

Las repúblicas post soviéticas siguen desprendiendo rudeza, seriedad y tristeza en los rostros. Tu sonrisa aquí no es atributo valorado. Tampoco el inglés, les espanta. Basta con aprender algunas palabras suyas, y todo fluye.

En el hostel de Tbilisi, conversamos largas horas y compartimos vino de la tierra (Saperavi) con un ruso y un azerbaiyano, ambos emigrados políticos, cuyas historias, comprenderéis, no son fáciles de digerir ni olvidar. Del primero, sé que abandona definitivamente su país por convicción, para alistarse en el ejército ucraniano, y alcanzar, si es que eso es posible, algo de coherencia entre toda esta locura de conflicto. Del segundo, que viaja sin destino fijo, con parada por el momento en Georgia. Ambos huyen. Me pregunto cuántos de nosotros, en cierto modo, también.

Escribo esto desde una vieja Mercedes que me levanta del asiento a cada bache, en una carretera que se prevé entretenida, atestada de personas y equipajes. Hay un olor desagradable a gasoil que me tiene aturdida, nadie habla, he dormido muy poco y ni siquiera llevo un café en el cuerpo. Nos esperan nueve horas de trayecto aún hasta llegar al pueblo.

Ayer nos perdimos en un mercado de ésos donde transcurre la vida, la de verdad, alejada del centro acomodado de Tbilisi. Mucha fruta de verano, tomates de extraordinaria calidad, atados de hierbas que usan para todo (mejorana, cilantro, mostaza, manzanilla...), nueces, queso fresco salado, pan de maíz y miradas desconcertadas que se preguntan qué haces allí.

Leo a un periodista que escribe sobre la gastronomía georgiana, «no soy muy de dulces, pero probé el churchkhela y está para empadronarse en Tiflis».

Tbilisi es una mezcla explosiva entre lo nuevo y lo decadente, la herencia comunista y la religión. Esta ciudad merece ser deambulada como si la cosa no fuera contigo, para poder perderte entre sus callejuelas que te llevan a patios interiores, corralas de casas de vecinos entre escaleras, y vegetación que brota intensamente de cualquier resquicio.

Así, puedes por ejemplo conocer un artista que dibuja en una plaza imbuido por su silencio, conversar con él y observarlo hacer mientras te pide que aguardes un momento, «el tiempo de ir a buscar unos helados», para prolongar todo lo que sea posible ese momento. Al despedirnos, nos miramos fijamente con una extraña tristeza nacida por esa conexión tan poco habitual que se produce en las personas a veces. Y una vez más el silencio.

Estamos rodeadas de cincomiles y glaciares por todos lados. Un espectáculo. Por delante muchas horas de camino y conversación, y también silencios. Ésos, que tanto anhelo y valoro cuando aparecen repentinos, sin quererlos espantar con charlas triviales.

«En esos momentos entiendo a los que me preguntan por qué subo montañas, por qué asumo unos riesgos que parecen inútiles. No sé bien qué contestar. Sólo sé que hay un motor invisible que me arrastra hacia ellas y me impulsa a la cumbre. Subir montañas me hace estar conectada con la vida».

Después de caminar casi 20km bajo un calor asfixiante, llegamos a Zhabeshi y pedimos cama y cena a una mujer, Lali, que nos marcará el resto del viaje. Definitivamente, la gente de la montaña es muy diferente a la capital.

Unos iraníes duermen también en esa casa. Pero no preguntamos. A Lali no le gustan demasiado, baja la voz cuando nos relata algo sobre ellos, pero no alcanzo a entender una sola palabra.

Lali vive en Zhabeshi, aunque en realidad su vida la dejó atrás en Abjasia, de donde salió huyendo. Es una región independentista al oeste de Georgia, actualmente ocupada por Rusia. A su hermana la mataron los rusos. Nos cuenta esto derramando lágrimas, pero con la fuerza de alguien que sigue adelante, porque tampoco le queda otra.

Son las seis en punto de la mañana. Me asomo por la ventana, y tras una cortinilla tejida a mano, la veo a lo lejos ordeñando las vacas para desayunar, tendiendo la ropa y amasando una de esas masas georgianas que a continuación horneará. Huele a pan y café turco. El sol empieza a salir. Es en estos momentos cuando encuentro sentido a todo.

En una ocasión del viaje, compartimos mesa con una pareja parisina (moderno-cultureta) y otra británica (él entusiasta conversador, ella resignada a caminar; ambos viajan con el hermano de ella, un tipo casi mudo que mira al suelo todo el rato). Hablan compulsivamente sobre esto y aquello, sus méritos, sus infinitas estancias por trabajo en lugares exóticos, que los sitúan, claro, en la esfera de lo snob. No me interesa lo más mínimo, no entiendo por qué la gente necesita hablar tanto (de sí mismos) en un lugar como éste, que ya habla por sí solo. De repente, tengo muchas ganas de levantarme de allí.

Me pierdo en la sopa especiada que estoy comiendo con un hambre terrible y por un momento, dejo de estar en esa mesa.

No creo que nos separen ni 20 km con la frontera rusa, en concreto la República de Kabardia-Balkaria, al norte de las montañas del Cáucaso, con alturas de cinco mil metros.

Leo frente a las montañas, frente el Kazbek nada menos, la segunda cumbre más elevada de Georgia después del Elbrus. Me encuentro ahora en la frontera con Osetia del norte. No dejo de lado a Rusia en todo este viaje.

Leo, mientras paso una mañana tranquila con los pies en alto descansándolos, en el balcón de la casa de una señora que nos trata bien.

Leo, porque casi nada es casual en esta vida, un fragmento de un ensayo, El Informe, que me lleva aún más a plantearme la necesidad de repensar toda esta vorágine de tiempo, trabajo y vida (Remedios Zafra, 2024).

Sumergirse en el Kurdistán.

Una infección alimentaria nos ha hecho a seis de los ocho compañeros arrastrar diarreas, vómitos y fiebre durante varios días.

La madrugada que subimos a cumbre en el campamento 2, tengo fiebre, náuseas, vómitos y diarreas. Lloro sola dentro de la tienda. Y sólo se me ocurre en ese momento sacar mi cámara y fotografiarme. No sé por qué hago eso. Ese día duermo más de doce horas metida en una tienda en la que el viento azota con violencia. Tampoco sé cómo ocurre esto.

Estoy débil. Me siento en una piedra, bien abrigada, a contemplar el panorama que tengo ante mí. Estoy en la frontera con Armenia e Irán.

Mustafa se sienta a mi lado, hay algo en su manera de estar que me atrapa, desprende elegancia. No habla inglés. Pero en ese momento, agradezco profundamente no hablar. Me cuida en silencio. Sé que hay algo en mí que le hace sentir cómodo. Me trae limones para que los coma a mordiscos, a pesar de mi negativa. Insiste. No piensa renunciar. Y más tea with lemon. No sé cuántos litros habré bebido. Miramos el horizonte que tenemos ante nosotros. No se escucha un alma, más allá de los córvidos que nos sobrevuelan. Cada cierto tiempo, señala mi barriga y me dice: «Good?» Y yo le regalo una sonrisa tierna y desvaída, «no good Mustafa… but no problem».

Así pasan horas, muchas.

Esa noche cenamos como despedida en casa de la familia de Yusuf, nuestro guía querido. Varias mujeres preparan pollo y verduras en una parrilla, sopa de yogur y tomillo y unas ramitas con hojas verdes silvestres parecidas a los berros, que la señora, al captar mi interés, me las mete rápidamente en un panecillo, y me las ofrece. Ella no come. Sólo nos observa atenta para satisfacernos. De nuevo esa incomodidad. Esta vez no les insisto más.

Reímos, bailamos, somos bien recibidos, pero no olvido en ningún momento que no somos más que un grupo de extranjeros acomodados en pleno Kurdistán. Y la casa donde estamos cenando, está cercada por militares con metralletas, en algo parecido a un asentamiento protegido, en plena frontera armenia.

El extremo oriental de Anatolia es reducto para viajeros de los márgenes. El turismo mayoritariamente se detiene en la Capadocia y no avanza más al este.

ANOTACIONES APRENDIDAS EN EL CAMINO:

- No podemos imaginar la cocina turca y georgiana sin berenjenas. Tampoco sin cilantro.

- Creo que no he probado hasta el momento un dulce que reúna más cualidades sensoriales que el baklava. Pasan los años y sólo hago confirmarlo.

- El café turco es heavy metal. Donde fuere, hago lo que viere, y sí, me he llevado un mes tomándolo. Pero ese café no conquista paladares, ya os lo digo.

- El yogur del Cáucaso es una locura que nos estamos perdiendo. Probablemente el origen del yogur esté en Turquía, y de ahí avanzó hacia los Balcanes. Son los pueblos del Cáucaso (Armenia, Georgia y el Turquestán), los que han usado el kéfir desde la antigüedad. Ese sabor fuerte a animal…

- Georgia ostenta maestría en el manejo de las masas. Point final

- Las nueces son el alimento cultivado más antiguo conocido en la región del Cáucaso. Los nogales eran sagrados, se consideraban un símbolo de abundancia, se ofrecían como sacrificio en las iglesias, y era habitual contar con un nogal a la entrada de las casas.

- Georgia presume de ser el lugar de nacimiento del vino. En la región de viñedos de Kakheti, muchos hogares elaboran su propio vino y chacha (orujo bien fuerte).

- Seguimos insistiendo una y otra vez en las cocinas italianas y francesas como baluartes mundiales. No les resto un ápice de calidad. Pero no tenemos ni idea de lo que nos estamos perdiendo en el Próximo y Medio Oriente.

- Desayunar en una aldea remota del Cáucaso mientras los primeros rayos de la mañana van reflejándose en la cara, es de esas experiencias que no quiero dejar de hacer en mi vida mientras siga cuerda. La leche ordeñada de las vacas de Lali (con la que hará también el yogur), la miel de los panales del pueblo y esas masas calentitas recién horneadas, se incluyen en esta afirmación.

Si te interesa seguir leyendo sobre la gastronomía de esta zona, puedes consultar los ANEXOS DEL RELATO:

Glosario de comidas encontradas en el camino: Cáucaso y Kurdistán

El conocimiento a través de la comida. Reflexiones de viaje.

La gente que me conoce bien, sabe que la comida sostiene mi vida como hilo argumental, y estructura una parte sustancial de ella. A lo largo de los años he presenciado opiniones de todo tipo al respecto de cómo come una persona. Ya sabemos que el arte de opinar es universal, sobre todo aquél que va cargado de juicio sobre lo diferente, lo envidiado, lo políticamente incorrecto, o cualquiera que sea la incomodidad que genere aquello que es enjuiciado.

Conforme voy reuniendo años vividos, también voy entendiendo que, efectivamente, se trata de un tema medular que nos une a todos como colectivo: la comida, y su relación con ella.

He invertido mucho tiempo y energía explicando por qué la alimentación no es un tema superficial o menos intelectual que la filosofía o la medicina. No estudié la carrera por otro motivo que no fuera el de darme la oportunidad de materializar una idea persistente en mi cabeza: acceder al conocimiento a través del alimento.

El cuerpo es la única vía de acceso al conocimiento. Y eso es lo que quiero transmitir cuando escribo. Viajar o leer no es suficiente, para comprender un pueblo es necesario probarlo y empaparse de él por todos los poros de la piel.

Pero no es necesario viajar a otro hemisferio, también lo tienes en tu barrio, conversando con el frutero sobre por qué los aguacates están sobrevalorados, observando qué compra (y cocina) la gente que vive cerca de ti, deteniéndote a comprar productos de la tierra en la que vives, preguntando a la pescadera cómo pescaron esa merluza, o dándole la oportunidad a un panadero que rescata una variedad de trigo antiguo andaluz, que se creía desaparecida. Y esto también es placer. Es disfrute.

«Mi problema es que a mí me gusta mucho comer», escucho.

En muchas ocasiones se confunde el gusto por comer, con la cantidad o la palatabilidad (recompensa al paladar). Se dice que nos gusta mucho algo cuando aquello que degustamos es premeditadamente sabroso (muy dulce, muy salado, muy untuoso) o aludimos a cuánto nos gusta para excedernos por esa vez (no volverá a pasar).

No nos educan para el placer. Esta carencia es una base sustancial del problema que planteo. El placer es dicotómico, es moral. El placer es culpable. Si hay algo que me suscita placer deliberado, la alerta de peligro (culpa) se cierne sobre mi cabeza, o lo que es peor, la desconexión del límite, de la mesura (el exceso). Pero claro, ¿cómo hacemos en una sociedad en la que el disfrute sigue estando bajo el dominio de la moralidad?

Comer implica un acto intencionado de pausa. Identificar sabores, aromas, texturas, conectándolos con los ya conocidos, o incorporándolos al bagaje que vamos creando a base de exponernos. Y es que pienso que, para comer, hace falta osadía y curiosidad, y también pensamiento crítico que nos permita discernir, o al menos elegir, entre disfrute y exceso.

Hablo de dignificar tu propia historia como ser humano dentro de la tribu, ir poco a poco abandonando la pesada carga de la moralidad. Y evolucionar hacia elecciones más libres.

Escribo esto como introducción a algunos aprendizajes que me gustaría compartir próximamente tras los últimos viajes que tuve la oportunidad de realizar, y las personas que encontré en el camino. No podía quedarme con todo esto dentro, relegándolo al disfrute individual.

Pensé que podría escribirlo, y así, honrar lo vivido.

Pan de limón con semillas de amapola (o cómo nadar en lo anodino)

Hay días que, por el motivo que sea, son anodinos, insustanciales, y cocinar me ayuda a nadar en ellos, sin mayor pretensión, sin buscar algo más.

Se me ocurrió la idea de cocinar este pan de limón cuando vi la peli de Benito Zambrano en mi querido Festival de cine europeo de Sevilla (adaptada de la novela de Cristina Campos). Tiempo después viajé a la Mallorca de interior junto con dos amigos que son un tesoro, y conocí el pueblo de Valldemossa, pero salí de allí pitando, espantada del turismo ortopédico en el que han convertido a ese pueblo maravilloso mediterráneo.

Así que pensé que elaborar la receta y manipular la masa, me conectaría de otra manera con aquella historia y me devolvería el sabor de boca auténtico que me dejó la peli.

Y ayer, volví a preparar este pan de limón, porque quería compartirlo con algunas personas que hacen del inicio del día un momento de risas y disuaden los fantasmas. Porque desde hace ya un tiempo, comenzar el día entrenando y riéndome, al margen de todo lo demás, y que se pare el tiempo, es un privilegio del que me siento afortunada. Y siento que quiero agradecérselo a esas personas de alguna forma. Cocinando puedo comunicar eso que siento. No sé si conseguiré transmitírselo, pero la intención está ahí.

Al llevarme un trozo a la boca y experimentar una textura tan jugosa, no demasiado dulce, donde la acidez del limón predomina indudablemente, pensé que mereció la pena otro día de esos anodinos, porque vuelvo a encontrar otra forma de resarcirme.

Al fin y al cabo, miserias tenemos todos y de todas clases en nuestro día a día, se trata de no amargarse la vida en exceso con ellas y tirar palante.

Importante, esta receta está basada en una que cogí del blog de La cuchara azul. Muy inspirador por cierto.

INGREDIENTES

- Ralladura de 2 limones grandes

- Zumo de 1 limón

- 350g harina de trigo integral

- 150g azúcar integral (panela). (Si el sabor muy ácido de primeras no te entusiasma tanto, prueba haciéndolo primero con 200g de azúcar, y en las próximas ve bajando cantidad).

- 3 huevos camperos o ecológicos

- 250 ml leche entera o semi

- 1 sobre levadura en polvo

- 175g mantequilla pura de vaca (no margarina)

- 40g semillas de amapola

- Cucharadita pequeña de sal

- Chorreoncito de agua de azahar

ELABORACIÓN

En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, levadura y sal

En otro bol, bate los huevos y el azúcar. Añade la leche y la mantequilla templada (pomada). Por último, ralla con un rallador 2 limones (previamente lavados). No ralles la parte blanca, sólo la corteza amarilla de cada limón. Exprime el zumo de uno de ellos, y el otro guárdalo para reutilizarlo en otra receta.

Mezclar ambas preparaciones con cuidado, sin bajar la espuma creada con la mezcla líquida de huevo. Añadir 30g de semillas de amapola junto con el chorrito de agua de azahar. Deja reposar unos minutos para que actúe la levadura.

Engrasar con aceite un molde de horno (vidrio preferiblemente). Añade la masa y por encima, cubre por completo con el resto de semillas de amapola.

Hornear 50 minutos a 200 grados (en función del horno, quizás debas bajar a 180 grados a mitad de cocción, si ves que se tuesta rápidamente).

Y a ver qué tal el día de hoy. De momento, aun con el sabor del café y limón en la boca.

Una historia escrita en Lofoten (de bacalaos, montañas y rock)

He necesitado unos días para ubicarme y darle algo de sentido, si es que eso es posible, a todo lo que traía conmigo. No imaginaba que este viaje fuese a impactar así. Exponerme a esta posibilidad es precisamente por lo que viajo.

Así que ando instalada en una transición en tierra de nadie donde digiero más lento, hasta volver a incorporarme a lo cotidiano.

Este relato ha surgido a partir de una recopilación de anotaciones sueltas sin demasiado orden, que fui escribiendo a lo largo del viaje. Todas ellas componen ahora una historia, la de Lofoten.

Retomo así la viajeteca gastronómica del blog, añadiendo un capítulo más a este cúmulo de salidas de guion que le dan sentido a todo.

Esta profesión debe nutrirse de muchas fuentes para abarcar la complejidad que supone la alimentación. Pienso que viajar ayuda a entender mejor el comportamiento humano y nuestra relación con el alimento y con nuestro cuerpo.

Mientras miro por la ventana del tren camino de Atocha, pienso todavía en que ayer andaba tomando un vino muy lento en Sevilla y ahora emprendo un largo viaje que me llevará a 100 km al norte de la línea del Círculo Polar Ártico. Lofoten, se llama. Un archipiélago de Noruega situado a la misma latitud que Alaska y Groenlandia. Vamos dispuestos a hacer algunas ascensiones con raquetas y crampones en un contexto para mí absolutamente nuevo.

Fueron hasta hace poco territorios poco visitados, en los que los Vikingos exploraron la inmensidad de millas marinas aún desconocidas. Casitas de pescadores e hileras de bacalao colgando para secarse, barcas que navegan lento a través de los fiordos para entregar el correo en zonas casi deshabitadas. Eso fui leyendo a través de relatos hermosos que me inspiraban sensaciones muy fuertes.

La emoción que siento por lo desconocido, por lo que está por venir, me vapulea y me devuelve finalmente a un lugar de mucha paz.

La subida de hoy me ha hecho volver a experimentar esa sensación de miedo y atracción al mismo tiempo, por la que precisamente siento este amor y respeto a la montaña.

Lo he pasado mal durante unos minutos, una ventisca sobrevenida me colapsó la cabeza, el frío, los resbalones en el hielo con las raquetas, la parada para colocarme los crampones casi llegando a la cima... Y finalmente volvió a pasar. Los dedos se paralizaron, apareció el dolor que me impedía manipular bastones y colocarme crampones. Tranquila, siéntate y yo te los pongo, me dice una voz. Siento alivio. Y centras la atención únicamente en clavar tu pie en la nieve, y subir, y olvidarte del dolor, y del frío.

Y cuando todo pasa, la adrenalina es indescriptible. Y el control mental, tu salvaguarda.

Vine decidida a bañarme en esas aguas heladas, y Kvalvika, la playa de las ballenas, fue el lugar. No lo pienso demasiado, me quito el equipo, la ropa, y salgo corriendo hacia el agua. No siento nada. Y mucho menos el frío. En realidad es una sensación aún más bestia. No siento mi cuerpo desnudo en el agua, me muevo torpemente con una musculatura entumecida, agonizante. Me visto como puedo, me dejo ayudar. Vuelvo a colocarme las botas, los crampones y la mochila. Entumecimiento. Reemprendemos la subida. Y algún tiempo después, llegamos a la cumbre. El calor va invadiendo poco a poco mi cuerpo. No puedo quitarme de la cabeza el documental estonio de Smoke Sauna Sisterhood (Anna Hints, 2023), pienso en esas mujeres, en sus historias vividas con sus cuerpos, narradas de forma catártica en una sauna y los baños desnudas en esas gélidas aguas bálticas.

Nos hacemos con provisiones en uno de los pocos supermercados que hay en la zona para toda la semana y todo el grupo, los desayunos y cenas los cocinaremos en la cabaña. Salchichón de reno, salmón y caballa curados y especiados, arenques marinados, bacalao a tuttiplen, también cordero noruego (a un precio más que razonable), patatas rojas, pan de centeno y cebada, mantequilla, queso y yogur (aquí los lácteos son otro nivel). Hay aceite de oliva italiano, naranjas y aguacates andaluces y muchas coles y tubérculos. Para estar perdidos entre fiordos y pueblos donde casi no se ve un ser humano, las cenas que se nos presentan no tienen que envidiar ningún restaurante.

La historia del bacalao Skrei empieza en las aguas de las Islas Lofoten donde nacen para después emigrar al mar de Barents, al norte de Noruega y Rusia. Pasados seis o siete años, nadan contracorriente 2.500 millas durante casi dos meses para desovar donde nacieron. Es en los alrededores de las Lofoten donde el skrei encuentra aguas más templadas para poner millones de huevas.

Aquí esperan los pescadores. La pesca de este bacalao se convierte en toda una celebración. Skrei en noruego significa nómada, en honor al trayecto titánico que hace contracorriente. Para los vikingos, el bacalao Skrei seco fue el sustento durante los viajes y otras poblaciones lo comercializaban cuando los recursos escaseaban. Por ello, también es conocido como “milagro noruego”.

Los niños tienen el privilegio histórico de apropiarse de las cocochas, la glándula carnosa situada bajo la barbilla del pez, que allí llaman lenguas. La actividad pesquera es el sustento económico de las islas, y vincularse a ella es ley de vida. Con las cocochas recogidas recaudarán las coronas suficientes para sus ahorros.

Hoy he presenciado por primera vez auroras boreales en medio de una noche de cervezas y cordero noruego, muy diferente por cierto al que acostumbramos a comer, más magro y con un sabor menos intenso. Y también risas, un cumpleaños lleno de buenas intenciones, y una conexión entre los que allí estamos muy potente, no sé si quizás este escenario descrito en su conjunto, sólo tiene razón de ser a esas latitudes.

Inicio el viaje de vuelta que se espera muy largo. En el aeropuerto de Evenes, sentada frente a esas montañas, no puedo dejar de pensar en ellas, en la atracción irrefrenable, en la necesidad de exponerme una y otra vez y sentir ese vértigo que resulta tan poderosamente adictivo. Leo algunas páginas del libro, pero rápidamente la cabeza se me va a algunas conversaciones. Suenan risas en mi cabeza. También rock. He dormido muy poco. Con las emociones aún desenfocadas por el cansancio, la falta de sueño y la atracción por acercarnos a ese bordecito donde encuentras la intensidad.

Vaya viaje y vaya privilegio de haberlo vivido. Vaya lugar en el mundo. Yo aún no doy crédito.

Mañana nos lanzaremos a nuestras rutinas (nadie nos preguntó si queríamos), pero estoy segura que de fondo, mientras penamos nuestra incorporación a esa realidad que permaneció detenida durante unos días, sonará una batería y una guitarra eléctrica que grita y nos recuerda lo importante de salirte del guion sin plantearte nada más.

Empieza una nueva semana. Tomo café en silencio, con el cuerpo cansado de un viaje de vuelta de casi dos días, y el estómago encogido. Me invaden sensaciones raras. De vuelta en mi realidad, la que quedó detenida en ese vino lento la noche antes de partir hacia Atocha. A punto de meterme en la ducha para dirigirme a la clínica. Esta vuelta va a costar.

Echo de menos una rutina creada en tan sólo una semana. Despertarme al amanecer mirando a través de una ventana que me enseña cada mañana unas montañas nevadas, y el mar penetrando entre ellas.

Desayunar un café recién hecho y pan de centeno con mantequilla noruega, algún embutido de reno y salmón ahumado, cerrar los ojos, callada, y que el sol me dé en la cara mientras escucho conversar a personas por las que siento mucha ternura. Esto una sensación de placer inigualable.

Preparar el equipo, montarte en la furgo, adentrarte en la montaña. Termo de café y caldo caliente, plátanos, frutos secos, jamón, también queso de Roncal, con su potente sabor a animal.

Y sí, también echo de menos los momentos de vuelta por la tarde en la furgo, con los cuerpos cansados, mojados por la nevada y la ventisca. Me gustan los silencios que se crean y se mantienen largo rato, que sólo son interrumpidos por la exaltación de alguna canción que te remueve en el asiento. Y sin decir nada más, perdemos la mirada en una carretera nevada, que después de varias millas, se acaba. Y ya no hay continuación.

¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a la caída? ¿Pero por qué también nos da vértigo en un mirador provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados.

Boniato asado con salsa de yogur y feta (les nuits parisiennes)

Esta receta la he reinterpretado de forma libre a raíz de un plato que probé hace poco en París, en una noche de ésas que no tienes ni la menor idea de cómo acabará, ni te importa. Bastille y Oberkampf son barrios que ofrecen multitud de propuestas culturales, y también bares como éste, en los que comer es compatible con una sesión en directo de electrónica y cocteleros que amenizan el cotarro.

Y si a esto añadimos la presencia de dos amigas medulares, cuyos inicios de adultez, al igual que el mío, se forjaron en este país, la realidad nos devuelve una bocanada de aire fresco, un bálsamo entre tanta dificultad acontecida. Porque Luci ahora quiere seguir bailando, cantando y no bajar de ese taxi que nos recogió en el Canal de Saint Martin.

Ah.. les nuits parisiennes, ça me manque fort.

He decir que la receta original estaba increíble con el toque de aceite de avellana que yo aquí no he puesto, pero sinceramente, me quedo con esta versión freestyle más llena de color.

Por cierto, creo fundamental que este plato sea disfrutado con buena música, pienso en Louise Attaque, que nunca deja de acompañarme en mis idas y venidas a Francia. Seguiré defendiendo que comer nunca será sólo comer, y todo lo que lo envuelve, le otorga un sentido, lo completa.

Así que, si la nostalgia de sentirte rodeada de ambiente parisino y cultura francófona te resulta insoportable, haz la maleta y sumérgete allí unos días (también sirve cualquier otro lugar en el que sientas que todo está bien, que sin saber muy bien por qué, todo encaja). Siempre puedes cocinar a la vuelta, impregnada de la ligereza que aporta viajar.

Ingredientes para 4 personas

- 2 boniatos grandecitos

- 2 cebollas moradas

- 2-3 zanahorias

- Puñado de frutos secos (nueces, almendras, avellanas...)

- 125g yogur griego natural

- 100g queso feta DOP (Denominación de Origen Protegida)

- Medio limón

- Manojo de cilantro fresco

- Canónigos

- Aceite de oliva virgen extra

- Pimienta negra (a ser posible en molinillo) y tomillo

Elaboración

Precalienta el horno a 200 ºC durante 10 mintuos.

Mientras tanto, lava muy bien los boniatos y sin quitarles la piel, córtalos en dos mitades transversales. Lava bien las zanahorias (no las cortes ni elimines la piel). Pela las cebollas, y córtalas en mitades.

En una bandeja de horno con un papel vegetal encima, colócalo todo y hornea durante unos 12 minutos a 200ºC (la idea es que alcancen una textura blanda y tierna, pero no demasiado asados).

Paralelamente, prepara la salsa: en un bol añade el yogur y el queso, tritura con un tenedor (no es necesario que quede totalmente homogéneo, sino que se perciban los grumos del queso), incorporar el zumo de medio limón pequeñito y muele un poco de pimienta negra y tomillo.

Una vez asados los boniatos, zanahorias y cebollas (éstas quedarán más crujientes), déjalos reposar unos minutos, y sin apagar el horno, elimina el papel vegetal anterior y sobre la bandeja metálica coloca un buen puñado de frutos secos. Tuéstalos durante 2-3 minutos a 220ºC con mucho cuidado de que no se quemen y sácalos.

Montaje del plato:

Te recomiendo un plato bastante grande para que el impacto visual sea aun mayor.

Sobre una base de canónigos, coloca las mitades de boniatos intercalándolas y con suficiente espacio de separación, de las zanahorias y trozos de cebolla morada.

Añade unas cucharadas de la salsa de yogur por encima de los boniatos.

Con el molinillo de pimienta, dale un toque por encima a todos ellos, y por último, incorpora los frutos secos aún calentitos recién tostados y unas ramitas de cilantro.

Et voilá! .... Bon appétit!

Sumergirse en el Mediterráneo

- Coca de trampó (base tipo pan fino con picadillo de tomate, pimiento, cebolla) con boquerones

- Coca de bledes (acelgas)

- Empanadas de carne y guisante, de verduras...

- Frito mallorquín (verduras picaditas y salteadas con hígado, asaduras y mucho hinojo)

- Sardinas con parrillada de verduras y patató mallorquín salteado con hierbas

- Tumbet (pastel de calabacín, berenjena, pimiento, patata y salsa de tomate

- Fenoll mari (una planta rocosa que crece cerca del mar)

- Sobrasada, también de cerdo negro y quelitas (galletitas saladas que tradicionalmente se comen con la sobrasada)

- Queso de vaca y cabra (de Mahón)

- Pan moreno, tomates de ramillete y aceite de oliva virgen extra para hacer pan amb oli

-

Y para endulzar....

-

Ensaimada (no necesita presentación)

-

Duquesas de requesón (con base de masa quebrada)

Sentada a la mesa, rodeada de gente amiga, se evaporan las angustias de la existencia...Lo tengo claro.La terapia del mar no deja indiferente a nadie. Escuchando sólo mi respiración y la presión de la profundidad bajo el agua, buscaba la vida, dejando atrás cualquier otro pensamiento. Es eso, el silencio, la observación sin reacción, sentirte espectadora de lo que ocurre, lo que te permite aprender y evolucionar.Viajar es un poco eso.

Sentada a la mesa, rodeada de gente amiga, se evaporan las angustias de la existencia...Lo tengo claro.La terapia del mar no deja indiferente a nadie. Escuchando sólo mi respiración y la presión de la profundidad bajo el agua, buscaba la vida, dejando atrás cualquier otro pensamiento. Es eso, el silencio, la observación sin reacción, sentirte espectadora de lo que ocurre, lo que te permite aprender y evolucionar.Viajar es un poco eso.

Nantes y Bretaña. Volver a casa.

Apuntes de viaje.

Hace dieciocho años decidí continuar un año de la carrera en Nantes, por aquel entonces estudiaba Magisterio de Educación Física, y fui allí a estudiar STAPS (lo equivalente a Ciencias de la Actividad física y el Deporte). Sentía la necesidad de vivir en el extranjero, de experimentar qué significa empezar de cero en otro lugar, a pesar de que era tremendamente joven.

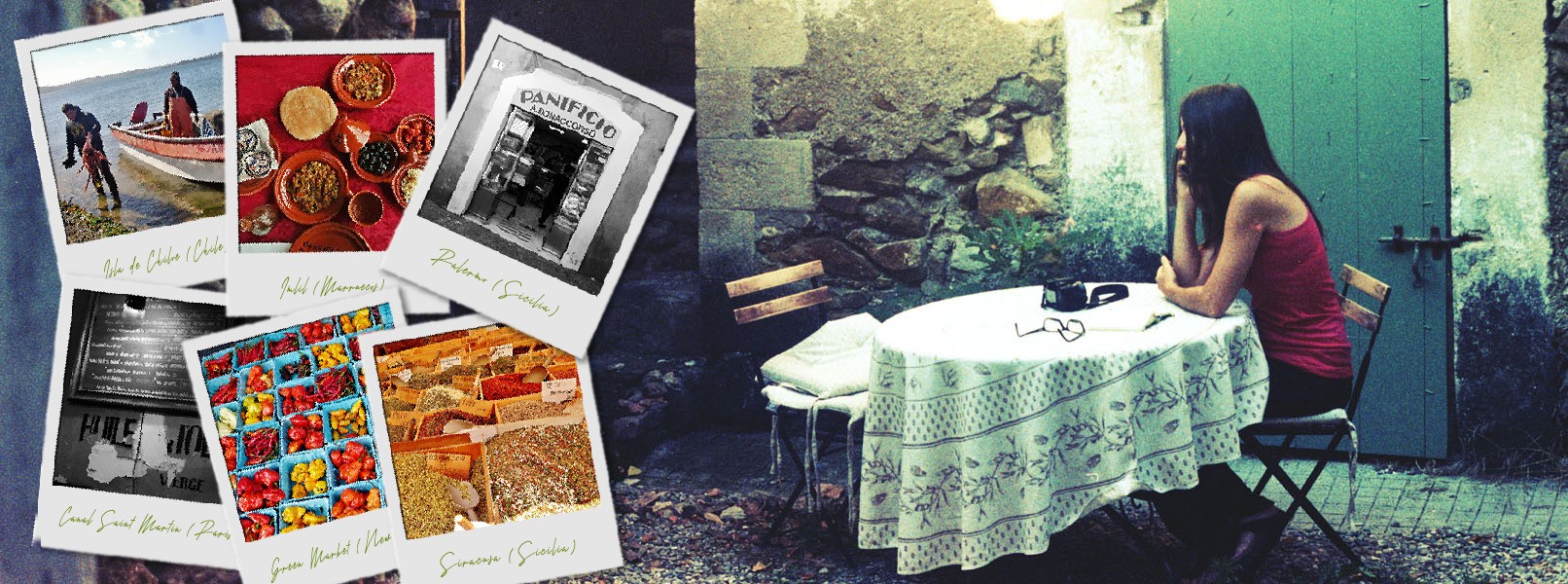

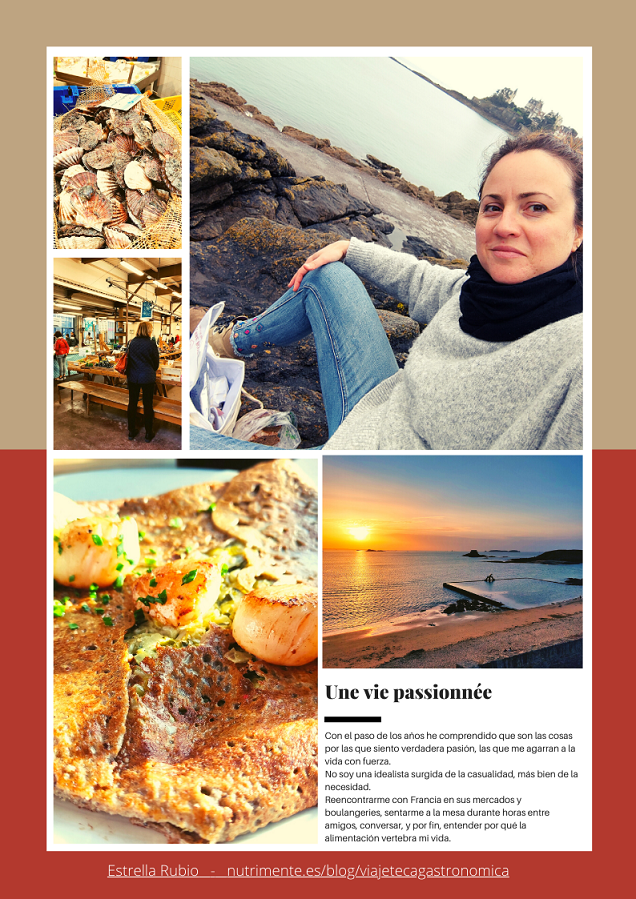

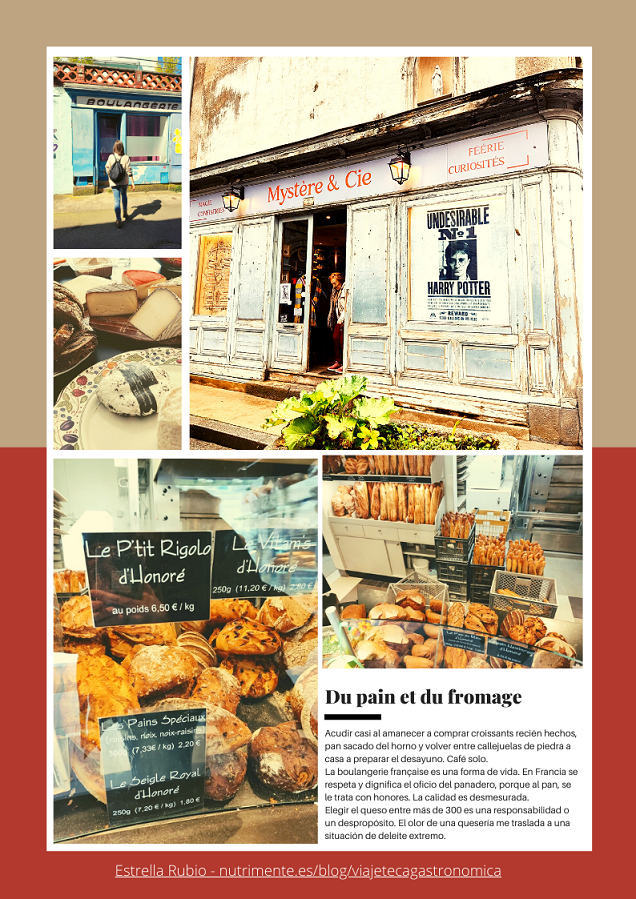

No era consciente de que marcaría mi vida para siempre. Y es que Francia ha supuesto desde mi adolescencia, un eje vertebrador de mi realidad. Con el paso de los años he comprendido que las cosas por las que siento verdadera pasión, son las que me agarran a la vida con fuerza. No soy una idealista surgida de la casualidad, más bien de la necesidad, a lo largo de la vida he intentado creer en algo que me mantuviese a salvo del abismo que supone el vacío.

Como me siento en Francia no me siento en otro lugar del mundo. Y volver a comprobarlo esta vez, me ha recolocado. Quizás este viaje tras dos años de pandemia, era más que necesario.

¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a la caída? ¿Pero por qué también nos da vértigo en un mirador provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados.

(Milan Kundera. La insoportable levedad del ser)

En la calle no. Crónicas a veintiún grados bajo cero. Tallin y Helsinki

Es la enésima taza de té hirviendo con canela que me preparo mientras escribo este relato en silencio. Ayer inauguré la temporada navideña, y un alfajor con saborcito a anís, almendra y clavo me ronda aún en la boca. Parar el tiempo así es lo único que quiero después de un viaje de semejante calado, y seguir digiriendo lentamente aquello que pasa tan rápido.

Veintiún grados bajo cero es una temperatura a la que nunca pensé que me expondría. Es curioso, no hago más que comprobar lo inútil de esperar que pasen cosas (o que no pasen). Al final, ocurren sin preguntarte previamente qué te parecería si pasasen. No deja de ser irónico que en el idioma estonio no exista el tiempo futuro, cuando una cosa todavía no ha ocurrido se utiliza un presente atemporal.

Aterrizamos en la capital de Estonia, Tallin, en la madrugada de una noche gélida como nunca había experimentado. Llegamos un día después de lo previsto (veis lo que digo) tras retrasos de vuelos por cuestiones meteorológicas que pusieron a prueba mi paciencia. Hacerme mayor es algo que para bastantes cosas resulta muy satisfactorio, como saber esperar. Eso, y contar con amigos maravillosos que te ofrecen su casa para pasar la noche en Madrid, mientras esperas con un vino a que el vuelo pida pista para aterrizar en el gigantesco aeropuerto de Frankfurt.

La cultura oficial va a tu encuentro, al underground tienes que ir tú. Nuestro alojamiento se ubicaba junto a Telliskivi Loomelinnak la zona de movimiento cultural underground de Tallin, o como leí en algún sitio, “overground”. Hoy en día lo que se sale de la norma está por encima y no en las profundidades, los núcleos estables de la cultura oficial están definidos y asentados, y aquello que se crea en los márgenes tiene un valor añadido. Las grandes marcas lo saben y están al quite, nada es tan inmaculado. Una especie de Matadero madrileño con aires nórdicos, un buen rollazo destacable y tres palmos de nieve. Poesía, fotografía, exposiciones, cine forum y una exuberancia de bares que competían por dejarnos ojipláticas. De estética industrial, combinando ladrillos, hierro forjado, hormigón y madera, con una iluminación que me tenía pasmada.

El pueblo estonio es etnia y lingüísticamente hermano del finés (no es indoeuropeo); se considera el país menos religioso del mundo; más de la mitad de sus habitantes no se identifica con ninguna religión; están entre las personas más altas del mundo; más de la mitad del país son bosques. Esto leía mientras preparaba el viaje. En realidad no necesitaba muchos motivos, me habría ido aun no sabiendo nada.

Quedan pendientes cómo no los bosques estonios y adentrarme en las zonas rurales como Haapsalu, que descubrí recientemente en la peli La clase de esgrima (Miekkailija. Klaus Härö, 2015). Es la historia de un campeón de esgrima que encuentra trabajo como profesor en este pueblo, huyendo de la policía secreta de Stalin en Leningrado.

Otra de las pelis maravillosas que vi antes del viaje y que me dejó sacudida por semejante sensibilidad y ternura fue Mandarinas (Mandariinid. Zaza Urushadze, 2013), ambientada en la guerra de Abjasia entre Georgia y Estonia en los años 90. Y en esta tesitura transcurre una historia que comparte voluntades con En tierra de nadie (Danis Tanovic, 2001), pero que sabe ganarse su propio espacio.

Esa primera noche me costó dormirme, era incapaz de clausurar un día de tantas locuras bonitas. Así que decidí salir al balcón envuelta en chaquetones a contemplar la noche nevada, un cielo anaranjado y un silencio tranquilizador en medio de ese territorio totalmente desconocido. Poco más de 200 km me separaban de la frontera rusa, pensaba en estas pelis soviet mientras tanto, y todo eso me parecía de lo más emocionante como para dormir.

El invierno aquí regala poquitas horas de luz. Contábamos con apenas seis, desde las nueve que amanecía hasta aproximadamente las tres. El resto del tiempo nos acompañaría la nieve, una noche clara (la nieve alumbra) y una temperatura que en ningún caso subió de los doce grados bajo cero. Todo grotescamente excitante.

Decidimos dedicar nuestro primer día en Tallin al casco antiguo, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En la primera hora de paseo, al borde de la congelación, decidimos refugiarnos en la catedral ortodoxa de Alexander Nevski para evitar que nos cortasen los dedos por gangrena. Muletazo incluido por parte de un hombrecillo amigo del vodka que solicitaba su impuesto revolucionario, disfrutamos de ese lugar construido a finales del s. XIX cuando Estonia pertenecía al Imperio ruso.

En los viajes de frío, se hace imprescindible la parada técnica para café cada cierto rato. No importa si te gusta o no el café. Es requerimiento innegociable. Líquido caliente y cafeína para sobrevivir. Y en estas dos ciudades, los cafés son del tamaño de una bañera, con su capa de crema de leche y dibujito cuqui correspondientes. Yo habría optado por café solo, pero el hombrecillo finlandés del que luego hablaré confirmó nuestras sospechas: esta gente son de las que más café bebe del planeta (disculpen la escasa rigurosidad de mi estadística), pero no por ello se trata de un café de alta calidad. No obstante, he de decir en su favor que su sabor resultaba agradable y a nuestros estómagos les sentaba de maravilla, y en nada recordaban al café torrefacto salido de un motor de coche que a algunos bares españoles les gusta servir.

Poco más pudimos soportar en la calle, así que la siguiente parada fue en una taberna medieval. A sabiendas del reclamo turístico de ese lugar, era demasiado el frío como para seguir deambulando –en la calle no-, y cedimos. Obligaciones de guion fueron la sopa espesa de champiñones (con crema agria) y el famoso pan de centeno (rukkileib) untado con queso crema y cebollino. Pedimos para compartir un plato de cordero con una salsa ácida de grosellas, acompañado de una guarnición de cebada, arándanos y avellanas. Me encantó. El otro plato consistía en una carne de cerdo guisada con canela y bastante mantequilla, con una generosa guarnición de calabaza asada con jengibre. Catamos el gloggi sin demasiada exaltación. Una comida cargada de sabores de invierno, aromática, pero de difícil digestión.

Los estonios son expertos en el cultivo del centeno, llevan cultivando este cereal durante más de un milenio. Ante semejante legado, es palpable el amor por el pan de centeno en la cultura y las tradiciones estonias.

En plena época prenavideña, el espectáculo de los mercaditos navideños cuquis se cernía ante nosotras. No voy a fingir emoción, porque esperaba más (de nuevo lo inútil de esperar cosas). Numerosos puestos trampa para pescar al turista, ingentes cantidades de gloggi (vino caliente especiado y generosamente azucarado) y piparkoogid (galletas de jengibre especiadas, muy extendidas por el norte de Europa, de las que me declaro fan incondicional).

La gastronomía estonia está influenciada claramente por la cocina rusa y la alemana. De ahí las mezcolanzas tan molonas, donde lo mismo le dan al vodka, que a las patatas asadas con mantequilla y bayas de enebro, carne de cerdo y col fermentada (mulgikapsad). La crema agria, un tipo de nata fermentada, se utiliza en muchas sopas que ahora en invierno es casi un ruego para el cuerpo. Y de todo esto encontrabas en esta plaza. Pero poca fiesta gastronómica más en lo que a los mercaditos de Navidad se refiere. Quizás me quedé instalada en los mercados de Strasbourg, y mi idealización oficial al pueblo francés me impide reenamorarme (ya me lo miraré en otro momento), en cualquier caso no estoy de acuerdo en que sea uno de los más espectaculares de Europa el de Tallin.

Al día siguiente perdimos el primer ferry de la mañana a Helsinki por un taxi que no llegó nunca. Atravesar el Báltico congelado en pleno invierno rumbo a Finlandia era una de las cosas más emocionantes que se me ocurrían para ese martes por la mañana. Podrían retrasarnos los vuelos, fallarnos los taxis, o cambiarnos las horas del ferry. Pero no pensábamos desestimar la opción de cruzar.

Mientras esperábamos al siguiente ferry y tras una escena entre divertida y patética en el muelle, acabamos en una de las panaderías más molonas de Kalamaja a las ocho de la mañana, comiendo unos bollitos de cardamomo con café, cuando el día ni siquiera había empezado.

Tenía demasiado reciente la peli de Flee (Jonas Poher Rasmussen, 2021), que cuenta el aterrador viaje de un refugiado gay afgano a Dinamarca. En una de las angustiantes secuencias, sus hermanas quedan atrapadas en un contenedor de un carguero en su intento por llegar a Escandinavia cruzando el Báltico. En otro momento de la película, se puede vivir con el protagonista la ansiedad de cruzar la frontera rusa nevada y viajar en un barco donde se presencia la miseria humana, acechando la guardia costera de Estonia en todo momento.

Todo esto tenía yo en mi cabeza esa mañana… Tenía que coger ese ferry.

Helsinki es una ciudad pequeña con influencia y hermanamiento sueco innegables, art nouveau, neoclasicismo (me quedó claro que Engel ha trascendido con su obra en esta ciudad). El freetour, por cierto, ha constituido uno de los momentos de más risas del viaje (no por el tour en sí, que además fue de lo más entretenido gracias a nuestro guía que se mantuvo impertérrito ante el frío, aunque su barba se fuese congelando durante el paseo, literalmente); sino por el delirio que empezamos a sufrir con ese frío húmedo que se metía en los huesos hasta retorcerte.

Junto a la plaza del Senado, Kruununhaka, y para meternos algo al cuerpo antes de comenzar el freetour, entramos en un sitito pequeño y como sería la tónica habitual en Helsinki, muy acogedor y funcional. Nos comimos un pedazo de sandwich de pastrami con chucrut y russian sauce (yogur, tomate, rábano, pimientos, cebolleta, paprika), al módico precio de dieciséis euros. Eso sí, exquisito.

Habiendo sobrevivido a un paseo de dos horas en esas condiciones climáticas, acudimos desesperadas a algo que se le pareciera a calor. Tuomaan Markkinat (Mercado de Navidad), junto al muelle.

Pero donde de verdad se cuece lo bueno es en los mercados, y allí fuimos antes de que nos dieran con la puerta en las narices. El Vanha Kauppahalli, protegido por la Junta nacional de antigüedades, es el mercado más antiguo del país. Sin duda, se intuye el esmero en promover su producto nacional, buena parte procedentes del Ártico. Venden el producto fresco que les permita la temporada, y el resto en conserva: encurtidos, marinados, vinagretas, ahumados, salazones… una auténtica barbaridad.

La verdura encurtida es casi la única manera que tienen los finlandeses de seguir consumiendo producto local durante el invierno, a excepción de algunos tubérculos y raíces (nabos, remolachas, rábanos) y por supuesto la col, en un país donde durante seis meses la tierra no ofrece nada porque está helada bajo la nieve, y la luz es escasa. Los tubérculos son estructuras que determinadas plantas desarrollan como estrategia de supervivencia, especialmente para soportar las condiciones invernales. Gracias a estos almacenes de almidón, la planta tiene reservas de energía para sobrevivir hasta que lleguen los meses cálidos.

Tomamos el siguiente café bañera en un lugar muy agradable. Los precios aquí ya no se andaban con tonterías. Por resumir, 5 pavos el café y 8 la cerveza. Paseamos un poco, pero la oscuridad y la humedad se apoderaron de nosotras, y decidimos cenar más temprano que los propios finlandeses. Tomamos una Lohikeitto (sopa de salmón con crema agria), y para compartir una salchicha de venado con ensalada de patata y pepinillos y unos emparedados de pan de centeno (Ruisleipä) con silakka (arenques marinados del Báltico), crema agria, huevo duro y cebollino. Algo casi idéntico tienen en Estonia, el Kiluvoileib.

Esa noche nos quedamos en un hostel que me devolvió a mis años Erasmus. Y curiosamente, no era chavalería lo que allí se alojaba, sino gente de nuestra quinta en adelante, que conversaba en la cocina común mientras se preparaban la cena. Amo esas cocinas nórdicas y en general de corte noreuropeo, cálidas y acogedoras, donde existen además unas ventanas gigantes sin cortinas en las que sentarte a observar la vida a través de ellas. Allí todo el mundo toma té, habla bajito en varios idiomas y se respira un aire cosmopolita que me atrapa como al mosquito la luz morada.

Leí que la nostalgia es una manera romántica de estar triste, y comprendí entonces que la tristeza ha formado parte de mi vida desde hace mucho. Ahora, lejos de pesarme, me parece un atributo que ha enriquecido mi manera de entender las cosas.

Antes de subirnos al ferry de vuelta a Tallin, pasamos un ratito por el Hakaniemi Kauppahalli, otro de los mercados molones de esta ciudad, que se encuentra al otro lado del puente que divide el centro de los barrios más periféricos.

Desayunamos en un café amplio donde un finlandés trabajaba con su ordenador y mantenía una reunión casi en susurro, mientras nosotras degustábamos un pastel de frambuesas con masa de almendra, y veíamos a la gente pasar. Es realmente un regalo estar ociosa un día laborable, lo aprecio infinitamente más que un domingo.

No he probado los famosos rollos de canela (Korvapuusti) ni los bollos de azafrán (sahrami pulla), pero quedan para la siguiente, que siempre hay que dejarse cosas.

En el mercado compramos una especie de mojama de reno (poro) y muchas cositas ricas para la comida de vuelta en el barco. A pesar de que empezaba a cogerle el gusto al inglés, toparme con un panadero de origen marroquí afincado en Helsinki desde hacía treinta años y hablar con él en francés, me devolvió al lugar al que pertenezco. Ahí sí. El bando francófono.

La vuelta en el ferry nos regaló una estampa que no existió a la ida, en parte porque la nieve y el frío no hacían más que aumentar. Atravesamos el mar Báltico por el Golfo de Finlandia rompiendo literalmente bloques de hielo, y navegando cerca de algunas islitas completamente cubiertas de un manto nevado. Yo nunca he visto nada parecido. Uno de los camareros del ferry, al que rogué con ojitos inocentes que me dijese cómo salir a la cubierta, me llevó por unos pasadizos hasta ella. “Sigue ese pasillo y encontrarás una puerta al exterior. Éste será nuestro secreto”, me dijo. Venga ya… me sedujo de tal manera esa frase cinematográfica, que me lancé gloriosa a la cubierta cámara en mano, y de la emoción, no me rompí una pierna de milagro. Entendí de golpe por qué estaba prohibido el acceso.

Ya dentro de ese ferry gigante calentitas, y sin dejar de contemplar la ventana, nos preparamos el banquete que habíamos comprado en el mercado: Kukot, una especie de tartaleta muy consistente hecha con harina de centeno y con verdura o pescados. Nosotras compramos una que nos recordó a los boquerones (porque al finlandés no había dios que lo entendiera cuando nos lo explicó). Kitkan viisas, después de devanarme los sesos investigando sobre este pescado, puedo decir que es lo más parecido a un boquerón, pero de río. Este pescado es capturado en las tierras altas cerca del círculo polar ártico, donde los lagos están cubiertos de hielo de octubre a mayo. Sólo imaginarme ese lugar ya me da felicidad.

La segunda imagen es Karjalanpiirakka, un pastel de arroz de la región de Carelia, en la frontera rusa. Es algo muy parecido a lo anterior, una especie de corteza de centeno y un relleno de arroz acompañado de mantequilla de huevo o munavoi.

La tercera corresponde a Lapin rieska, un tipo de pan plano elaborado únicamente con harina de cebada, original de la región de Laponia. Imaginaos comiendo una sopa hirviendo con pescado y un buen trozo de este pan…

Y cómo no, un buen pan de centeno puro, vendido por el panadero marroquí.

La fruta y la verdura frescas prácticamente no las hemos probado. El frío no ayuda a que apetezcan, aunque se echaban de menos al final, y las ocasiones para comerlas son muy reducidas, a excepción de la col fermentada, los nabos, los rábanos y la remolacha a tuttiplen que comentaba.

Volvimos a Tallin con la sensación de haber vivido algo muy diferente a lo anterior en no más de treinta horas en Helsinki. Sigo estando allí mientras escribo. Esa ciudad me atrapó.

Esa noche decidimos adentrarnos nuevamente en Telliskivi, quemarme el pelo con una vela por exaltación de la amistad y beber cerveza estonia, mientras en la calle seguíamos coleccionando grados bajo cero. Antes de eso pasamos por una exposición de fotografía, Mirroring humans, de grandes maestros húngaros como Robert Capa y Brassaï. Un chico de gafas redondas y bufanda de lana elegantemente enlazada captó nuestra atención en español. Antropólogo visual enamorado de Barcelona.

El último día de viaje lo dedicamos a pasear sin rumbo por el precioso barrio de Kalamaja y la prisión de Patarei. No hacía más que pensar en momentos en los que el ser humano se ha expuesto a estas temperaturas en estos lugares. Me venían a la cabeza constantemente los campos de Siberia de tanto que había leído antes del viaje, a donde Stalin mandaba a los opositores al régimen, y donde la comida era escasa y el frío literalmente los enloquecía. Leía: campos de trabajo forzado, situados en los lugares más alejados de la geografía soviética. Desolados y aislados, en los que nunca había vivido nadie por una simple razón: era casi imposible vivir allí. Tierras de inviernos perpetuos.

A pesar de estar completamente solas allí, ese lugar no hacía más que transmitir. Un grupo de tres cineastas y una fotógrafa aparecieron por allí. No era para menos.

Por aportar un toque más amable y conciliador, decidimos comer en un restaurante ruso… Una vez más, los interiores de cada sitio al que hemos entrado nos embelesaban con su decoración, casi siempre moderna e industrial. La camarera nos recomendó unos blinis de trigo sarraceno (muy frecuente por cierto en Estonia) acompañados de crema agria y huevas de pescado, una sopa de salmón y eneldo y unas pirukas (una especie de agradable pastel de carne y huevo, y en este caso también con col).

Atravesamos a pie el bosque de Kadriorg, blanco inmaculado, en una quietud cinematográfica en la que algo está a punto de pasar. Y llegamos por fin al museo de arte contemporáneo de Tallin, el KUMU (Eesti Kunstimuuseum). Allí me topé con un cuadro, Tänavatallajad (algo así como “peatones callejeros”), de Eduard Ole, un pintor estonio cuyas obras giraban sobre todo en torno al expresionismo y el cubismo. No creo que vuelva a ver esa obra, pero conservo un recuerdo impactante del caos. Pero allí fuimos fundamentalmente buscando la exposición de Jeremy Shaw, un artista canadiense afincado en Berlín que trabaja con el audiovisual, la ciencia y el arte conceptual.

El último café con galletita de jengibre nos lo tomaríamos en ese lugar salido de la imaginación de muchos de nosotros. Cito textualmente, no hay desperdicio en cada letra aquí articulada:

Fotografiska utiliza el poder de la fotografía para unir, difundir la conciencia y crear un impacto positivo en la sociedad. Esta mentalidad está bien integrada en todo lo que hacemos. Al seguir nuestra visión de inspirar un mundo más consciente, nuestro objetivo es elevar el nivel de conciencia y cuestionar lo que comemos, bebemos y damos por sentado, impulsando a la sociedad hacia hábitos más sostenibles.

Nos subimos al avión con la integridad y la serenidad que da haber vivido. Hemos atravesado el hielo del Báltico, degustado arenques del ártico y experimentado cómo un cuerpo puede exponerse a más de dos decenas por debajo del cero. Y no hemos parado de reír por todo, por un hombrecillo finlandés que andaba raro, un muletazo que reclamaba su impuesto, o una terapia de meditación innovadora para evitar la congelación de pies y manos. También por estar vivas, por poder viajar como hemos hecho y por estar siempre del lado de la curiosidad.

Tras el viaje, Maribel y yo hemos elaborado un recetario navideño en homenaje a este viaje. Podéis descargarlo aquí si os apetece y probar con nosotras estos aromas del norte.

Todo aquello que rodea al acto de comer forma parte de nuestra esencia. En nuestra profesión, atendemos diariamente a personas que por algún motivo clínico, necesita mejorar en cierto modo su alimentación y su estilo de vida. Nuestra tarea consiste en mostrarles una mirada diferente, transmitirles un modo de alimentación al que poder adherirse como forma de vida, y no como imposición. Y para ello, hay que amar (conocer) la gastronomía en toda su magnitud.

Viajando, esmeramos aún más esas posibilidades, definimos con mejores argumentos la curiosidad de aprender. Aventurarse a conocer qué comen otros pueblos nos acerca al conocimiento.

Hacer este viaje ha supuesto un reencuentro con una parte de mí. Me ha vuelto a recordar por qué viajar es mi forma de impregnarme y quedarme con todo aquello que quiero en mi vida. Es mi manera de trascender, de transformar lo transitorio en permanente. Viajar es un acto cognoscitivo con principio y fin. Todo termina.

Sostiene el budismo que todos los acontecimientos físicos y mentales nacen y se disuelven. La vida humana lo encarna en el proceso de envejecimiento, el ciclo de nacimiento y muerte, nada dura y todo decae. A mí me parece éste un temón demasiado duro de roer por el momento, así que he optado por hacerle un pulso más amable a lo efímero. Lo confieso, soy una mujer con unos cuantos apegos materiales y emocionales, mejores y peores; intenté convencerme de lo contrario y desprenderme de ellos, pero perdí el tiempo, ahora estoy en otra. Yo me llevo conmigo aquello que quiero para mi vida. Lo congelo. Y para ello tengo mi cámara. La fotografía rompe la impermanencia y se instala en la trascendencia. Y cómo no, la escritura.

Compruebo además que en los viajes me llevo en mi cabeza a personas con las que he compartido mi vida. Los evoco con una sorprendente naturalidad, y desde una curiosa felicidad. Es por eso que viajar resulta terapéutico. Te permite procesar el desorden y reubicar. Y vuelves limpia.